Ich kenne meine Grenzen….

Vor acht Jahren hat unsere Grafikerin Regula Haas diesen Cartoon für uns gezeichnet:

Dem Spruch ist eine gewisse Koketterie nicht abzusprechen. Trotzdem oder vielleicht auch deshalb hat er uns und unsere KundInnen amüsiert. Ich benutze den Cartoon noch immer als Buchzeichen. Aber im Gegensatz zu damals mischt sich heute zum Amüsement eine zunehmende Besorgnis. Immer öfter kreisen die Anliegen im Coaching um Themen wie «Nachlassen der Kräfte», «Verlust von Motivation» oder «ständige Überforderung». Manchmal sind es die KundInnen selbst, die mit diesen Themen konfrontiert sind und manchmal suchen sie nach Möglichkeiten, wie sie ihre Mitarbeitenden angemessen unterstützen können. In beiden Fällen gibt es keine einfachen Rezepte. Es gilt auch immer abzuwägen, ob es primär um den individuellen Umgang mit den zunehmend unüberschaubaren Anforderungen geht oder ob auch auf der organisationalen Ebene über Entlastungsmöglichkeiten nachgedacht werden sollte.

Voraussetzung dafür ist allerdings immer, dass jemand erkennt, dass Grenzen im ungesunden Mass überschritten werden – sei dies nun individuell oder kollektiv. Insofern führt uns der Spruch tatsächlich in die Irre. Wir entwickeln unser Sensorium für Grenzen nicht, indem wir sie möglichst oft überschreiten. Im Gegenteil. Je öfter wir unsere Grenzen überschreiten, desto mehr bauen wir unser Sensorium dafür ab, bis wir irgendwann überhaupt kein Gespür für unsere Grenzen mehr haben und uns wundern, wenn plötzlich gar nichts mehr geht.

Zone der optimalen Leistungsfähigkeit

Meine KundInnen haben in der Regel eine hohe Leistungsbereitschaft und setzen sich sehr engagiert für die Ziele ihrer Organisation ein. Trotzdem merken sie bei anhaltender Überbeanspruchung, dass ihre Produktivität nachlässt und sie den eigenen Erwartungen ab einem gewissen Punkt nicht mehr gerecht werden können. Womit hat das Nachlassen der Produktivität zu tun und wie steht es um das Verhältnis zwischen Anstrengung und Ergebnis?

Die meisten von uns gehen in ihrem automatisierten Handeln von der Annahme aus, dass mehr Anstrengung zu mehr und besseren Ergebnissen führt. Wenn das Ergebnis nicht den Erwartungen entspricht, verstärken wir in der Regel die Anstrengung und damit den Krafteinsatz und die Anspannung.

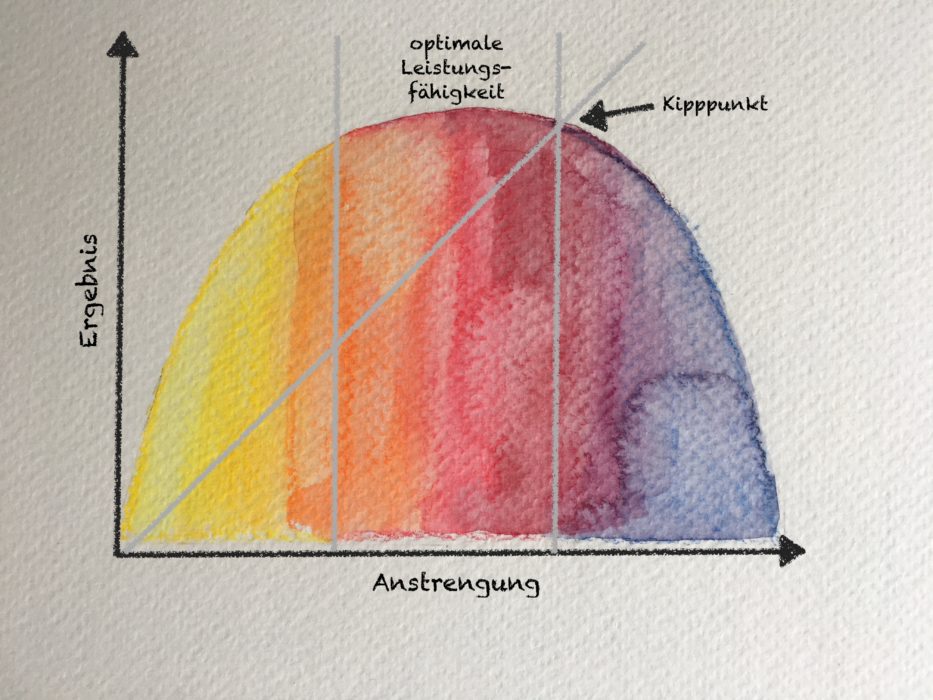

Doch ist diese meist unhinterfragte Annahme auch richtig? Führt mehr Einsatz tatsächlich zu mehr Output? Der Zusammenhang zwischen den beiden Faktoren „Anstrengung“ und „Ergebnis“ wurde erstmals im Jahr 1908 an der Universität Harvard von den beiden Psychologen Robert Yerkes und John Dodson untersucht und beschrieben. Die Studie hält heutigen wissenschaftlichen Kriterien zwar nicht mehr Stand, aber die nach ihnen benannte Yerkes-Dodson-Kurve hat viele weitere Untersuchungen angeregt, und ihre Grundüberlegung hat sich seither in Theorie und Praxis immer wieder bestätigt:

Die Kurve veranschaulicht, dass es für jeden Menschen einen individuellen Bereich gibt, in dem er gute Ergebnisse und beste Leistungen erzielen kann. Das ist der Bereich, indem Anstrengung und Ergebnis in einem optimalen Verhältnis stehen. Sie weist uns aber auch darauf hin, dass die tief in uns verankerte Überzeugung, wir könnten Anstrengung und Ergebnis endlos nach oben schrauben (mehr bringt immer mehr!), ein Irrtum ist. Ein Irrtum, der uns nach dem Kippen zunehmend unproduktiv werden lässt und uns längerfristig die Gesundheit kosten kann. Es gilt also, unsere Kraft intelligent und dosiert einzusetzen, anstatt endlos zu powern.

Aber was nützt uns das Modell für unsere Praxis? Selbstverständlich lösen sich die Anforderungen nicht in Luft auf, nur weil wir die Zone unserer optimalen Leistungsfähigkeit überschritten haben. Doch das Bewusstsein, dass unsere Produktivität ab einem bestimmten Punkt kontinuierlich abnimmt, dass wir immer mehr Kraft einsetzen und immer weniger dabei herauskommt, sollte uns dennoch nachdenklich stimmen und uns dazu veranlassen, über alternative Strategien zum gewohnten „Grind abe und seckle“ nachzudenken. Dazu ist es notwendig, dass wir ein Sensorium dafür entwickeln, wann wir uns in der Zone der optimalen Leistungsfähigkeit bewegen und wann wir diese Zone durch zu viel Anstrengung verlassen haben.

Es gibt keine objektiven Parameter, um festzustellen, wo wir uns in unserer Leistungskurve bewegen. Wir haben alle schon mehrfach die Erfahrung gemacht, dass wir unter gewissen Umständen extrem leistungsfähig sind oder in anderen Situationen und unter anderen Lebensumständen schneller unseren persönlichen Kipppunkt erreichen. Das hängt von einer Vielzahl von individuellen und situativen Faktoren ab. Es geht also folglich darum, unsere eigenen Signale wahrnehmen und deuten zu lernen, um zu erkennen, wo wir uns in unserer Leistungskurve befinden. Diese Signale zeigen sich in der Regel zuerst auf der somatischen Ebene: Die Verspannungskopfschmerzen, der Druck auf der Brust, die Probleme beim Ein- oder Durchschlafen, die Appetitlosigkeit…., etc. Wir kennen diese Signale und wüssten eigentlich auch, was sie bedeuten, wenn wir uns nicht angewöhnt hätten, sie kategorisch zu übergehen. Auch die kognitiven und affektiven Auffälligkeiten wie die Zunahme von Flüchtigkeitsfehlern, die Vergesslichkeit oder die zunehmende Gereiztheit bringen wir nur ungern in einen Zusammenhang mit unserer Überanstrengung, obwohl auch sie wichtige Hinweise wären, um unsere Strategien anzupassen.

Eigene Grenzen respektieren

«Nur noch dieses eine Projekt, danach wird es sicher wieder ruhiger!» «Wenn ich mal das erste Jahr in meiner neuen Funktion überstanden habe, wird der Druck sicher etwas nachlassen!» «Wenn der laufende Change Prozess abgeschlossen ist, kann ich wieder durchatmen!» Wir alle kennen solche Sätze, mit denen wir uns Erleichterung für die Zukunft versprechen. Und manchmal stimmen sie ja auch tatsächlich. Meistens wartet jedoch die nächste Herausforderung bereits um die Ecke, und die erhoffte Erleichterung entpuppt sich als Illusion. Faktisch haben es die meisten von uns in ihrem beruflichen Alltag nicht mit Sprints, sondern mit einem Marathon zu tun, und bei diesem gilt es bekanntlich, die Kräfte gut einzuteilen.

Selbstverständlich stellt das Leben immer wieder Anforderungen an uns, die es nötig machen, über unsere Grenzen zu gehen, um sie zu bewältigen. Wenn wir uns für eine begrenzte Zeit über unseren persönlichen Kipppunkt hinaus bewegen, ist das in der Regel kein Problem, sofern wir uns anschliessend die nötige Regeneration gönnen. Wenn wir uns aber permanent im violetten oder gar blauen Bereich bewegen, bleibt unserem Organismus nichts anderes mehr übrig, als uns irgendwann zum Anhalten zu zwingen. Selbst SpitzensportlerInnen und Ihre TrainerInnen wissen, dass gute Leistungen auf Dauer nur möglich sind, wenn der Trainingsplan auf die tatsächlichen Voraussetzungen der AthletInnen abgestimmt ist.

Wir kommen vermutlich nicht darum herum, unsere Grenzen wieder respektieren zu lernen, wenn wir unsere eigene Produktivität langfristig sicherstellen wollen. Damit ist keineswegs ein Aufruf zur Verweichlichung verbunden, sondern die Einladung, uns selbst verlässlich zu führen.

Viele Führungspersonen mögen jetzt argumentieren, dass an sie als Kadermitarbeitende andere Leistungsanforderungen gestellt werden als an ihre Mitarbeitenden. Das ist zwar richtig, aber auch nur die halbe Wahrheit. Führungspersonen sind ja immer auch Rollenmodell für ihre Mitarbeitenden. Und ich kann aus eigener Erfahrung versichern, dass das, was wir an Selbstführung vorleben, deutlich mehr Wirkung zeigt als gut gemeinte Workshops und Tagungen zu Themen wie «gesund bleiben im Beruf».

Deshalb schlage ich vor, auf die Koketterie zu Gunsten der Klugheit zu verzichten und einen neuen Anker im Umgang mit Grenzen zu setzen:

Quellen:

Kohls, N.; Mehr Lebensfreude durch Achtsamkeit und Resilienz; südwest 2022

Narbeshuber, E. und J.; Mindful Leader; O.W. Barth 2019

Selbst in Führung (Tagesseminar)

Das Thema Selbstführung ist und bleibt aktuell. Deshalb biete ich das Tagesseminar im August 2025 wieder an. Seminar Unser Alltag weiterlesen

Wirkprinzipien im Selbstführungscoaching (Fachimpuls online)

Aufgrund der positiven Rückmeldungen biete ich den Fachimpuls online (per Zoom) im Spätsommer 2025 nochmals an. Seit ich KundInnen im weiterlesen

CAS Organisationsberatung und Führungscoaching

Sie vertiefen Ihre Beratungskompetenzen und lernen Konzepte und Methoden kennen, um Veränderungsprozesse in Organisationen zielorientiert und umsichtig zu begleiten. Sie weiterlesen

Standort bestimmen und Perspektive entwickeln

Anleitung für das Selbstcoaching Leitfragen entlang der 6 Schritte im Prozess Kosten Fr. 00.00 (Kostenloser Download als PDF) Anleitung fürWeiterlesen

Reflexion Selbstführung

Anleitung für das Selbstcoaching Reflexionsfragen in Bezug auf die eigene Selbstführung Kosten Fr. 00.00 (Kostenloser Download als PDF) Leitidee InWeiterlesen

Schafe züchten in Schottland

«Schafe züchten in Schottland…!» Das war die Antwort von Herrn Steiner (Name geändert) auf die Frage, was er machen würde,Weiterlesen

Selbstführungscoaching

Stehen Sie ständig unter Druck, um den vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden? Fällt es Ihnen schwer, Prioritäten zu setzen undWeiterlesen

Standort und Perspektive

Sie sind mit Ihrer aktuellen beruflichen und privaten Situation nicht gänzlich unzufrieden, ahnen aber, dass bei Ihnen ungenutztes Potenzial undWeiterlesen